【家庭の絆を守る】忘れ物・落とし物を防ぐ!効果的な家庭ルール作りガイド

毎日の生活の中で誰もが経験する「忘れ物」や「落とし物」。一見些細な問題に思えるかもしれませんが、家族間の信頼関係を損なうきっかけになることも少なくありません。特に、お子様のいるご家庭や高齢者の方がいらっしゃるご家庭では、より慎重な対応が必要となってきます。

今回は、様々な家族構成に対応した忘れ物・落とし物対策と、家族の絆を深める効果的なルール作りについて、具体的な実践方法をご紹介します。

1. なぜ家庭でのルール作りが重要なのか

忘れ物や落とし物による影響は、私たちが想像する以上に深刻な場合があります:

精神的な影響

- 子どもの自己肯定感の低下

- 家族間の信頼関係の毀損

- 責任の押し付け合いによる関係悪化

- 高齢者の自立心への影響

- 不必要な精神的ストレスの蓄積

実生活への影響

- 貴重品の紛失による金銭的損失

- 探し物による時間のロス

- 家庭内の雰囲気悪化

- 仕事や学校への遅刻

- 急な予定変更による混乱

2. 子どものいる家庭でのルール作り

年齢別アプローチ方法

幼児期(3-6歳)

- 持ち物への名前付けを親子で行う時間を設ける

- 「おかえりの歌」に合わせて持ち物チェック

- キャラクターシールを活用した収納場所の目印付け

- 「お片付けゲーム」形式での習慣づけ

- 絵カードを使用した持ち物確認表の作成

小学校低学年(7-9歳)

- 曜日別の持ち物表の作成と活用

- 「朝の準備係」などの役割付与

- 持ち物確認のための親子チェックリスト

- 忘れ物を防ぐための「前日準備」習慣

- スマートフォンアプリを活用した持ち物管理(保護者管理)

小学校高学年(10-12歳)

- 自己管理ノートの導入

- 持ち物の定期的な整理整頓時間の設定

- 忘れ物への対処法を家族で話し合う

- 予備の文具セットの準備と管理

- 持ち物管理アプリの自主的な活用

効果的な習慣づけの方法

- 「3つの定位置ルール」の実践

- 学校の持ち物置き場

- 習い事の用具置き場

- 貴重品の保管場所

それぞれ専用のキャビネットを用意したり・よく使うものを目の高さに優先エリアとして配置する工夫をすると良い。

- 「チェックポイント制度」の導入

- 朝の持ち物確認でポイント獲得

- 週間・月間での達成度評価

- ポイントに応じた特典の設定

ポイントを定期的に家族全員で確認し、達成度に応じた特典を家族のイベントで提供するとモチベーションが上がります。

3. 高齢者のいる家庭でのルール作り

認知機能の変化に配慮したアプローチ

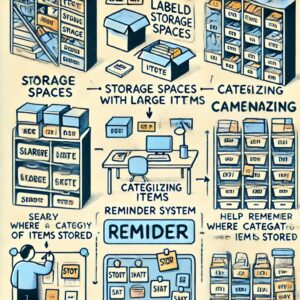

- 視覚的な工夫

- 収納場所への大きな文字でのラベリング

- 色分けによる物の分類システム

- 目につきやすい場所へのリマインダー設置

- デジタルサポート

- GPS機能付きキーホルダーの活用

- スマートタグを使用した持ち物管理

- 音声認識システムによるリマインド機能

- 家族での支援体制

- 定期的な持ち物確認の時間設定

- 重要書類の管理システムの構築

- 必要に応じた同行支援の計画

具体的な対策例

- 「重要品5か所ルール」の設定

- 財布の定位置

- 鍵の保管場所

- 薬の置き場所

- メガネの収納場所

- 携帯電話の充電スポット

- 「声かけタイミング」の設定

- 外出前の持ち物確認

- 帰宅時の収納確認

- 就寝前の配置確認

4. 共働き家庭での効果的なルール

時間管理と連携のポイント

- 「15分ルール」の実践

- 出発15分前の最終確認

- 準備開始時間の固定化

- チェックリストの活用

- デジタルツールの活用

- 家族共有カレンダーの利用

- 持ち物リストのクラウド管理

- リマインダーアプリの同期

週末の管理システム

- 「日曜日の10分ルール」

- 週間持ち物チェック

- 必要品の補充確認

- 次週の準備確認

5. 季節・イベント別の対策

季節の変わり目での対応

- 衣替えシーズンのルール

- 季節物の収納場所の明確化

- 必要な持ち物リストの更新

- 保管場所の家族間での共有

特別なイベント時の対策

- 旅行時のチェックリスト作成

- 学校行事前の準備リスト

- 習い事の発表会等の持ち物管理

6. トラブル発生時の対応ルール

迅速な対応のための「5W1H」ルール

- When:いつ気付いたか

- Where:どこで最後に見たか

- What:何を紛失したか

- Who:誰が最後に使用したか

- Why:なぜその状況になったか

- How:どのように対応するか

具体的な対応手順

- 初動対応

- 家族への報告方法

- 探す範囲の確定

- 時間制限の設定

- 二次対応

- 関係機関への連絡

- 代替手段の検討

- 再発防止策の検討

7. 予防のための環境づくり

物理的な環境整備

- 収納スペースの最適化

- 使用頻度による配置

- 視認性の確保

- 取り出しやすさの工夫

- チェックポイントの設置

- 玄関での確認場所

- リビングでの一時置き場

- 個室での保管場所

8. 家族の絆を深めるポジティブアプローチ

コミュニケーションの充実

- 定期的な家族会議の開催

- ルール改善の意見交換

- 成功体験の共有

- 互いの努力を認め合う機会の創出

まとめ

忘れ物・落とし物対策のルール作りは、単なる物の管理以上の意味を持ちます。家族それぞれの状況に合わせたルールを作り、定期的に見直すことで、より良い家庭環境づくりにつながります。

重要なのは、これらのルールを強制的なものとせず、家族全員が納得して実行できる形にカスタマイズすることです。また、失敗を責めるのではなく、改善のための建設的な話し合いができる雰囲気づくりを心がけましょう。

本記事で紹介したポイントを参考に、ぜひご家族に合った「忘れ物・落とし物対策ルール」を作ってみてください。それは必ず、より良い家庭環境づくりの第一歩となるはずです。

注意点

- ルールは柔軟に見直し可能なものにする

- 家族全員が実行可能な内容にする

- positive な声かけを心がける

- 必要に応じて専門家に相談する

コメント